صوت "مها" ذو اللهجة الفلسطينية يتدفق في شقتها بالقاهرة، والتي تتناثر الأغراض بها لتعطي انطباعًا بأنها "مؤقتة" ولا عشرة طويلة بينها وبين ساكنيها..

تتحدث مع صديقتها بحي الرمال في وسط غزة وتسألها: "هل بيتي مازال موجودًا؟"..

لا يتطفل على صوتها سوى زقزقة العصافير التي تربيها وصوت ابنتها الصغرى "يافا"، ثم يأتيها الرد من الناحية الأخرى: "نعم .. لم يُقصف حتى الآن".

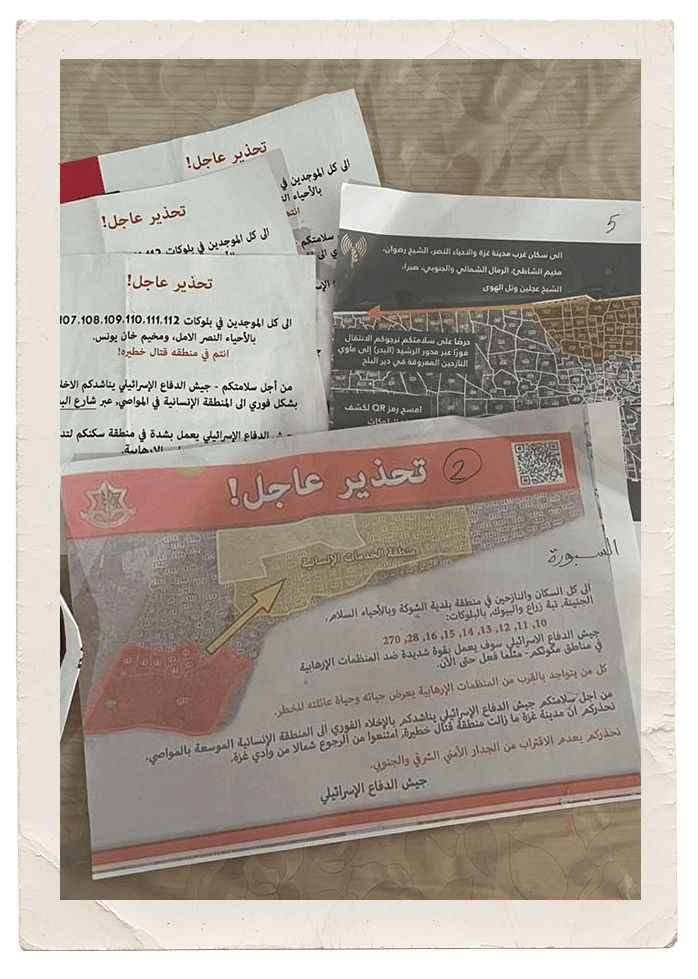

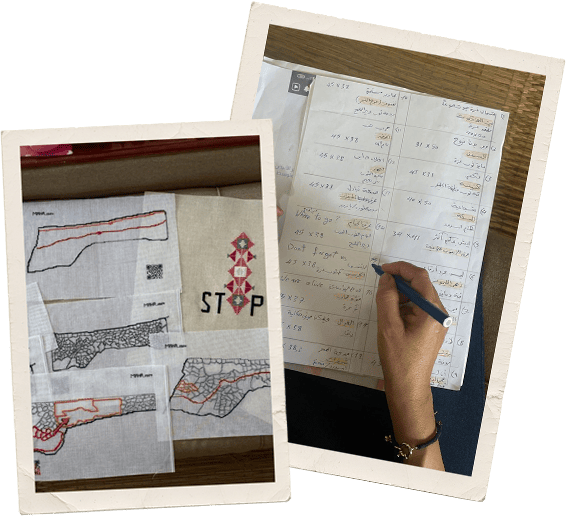

تغلق الهاتف وتستكمل ما كانت تفعله، تجلب منشورات إسرائيلية وتبعثرها أمامها وتغزل مزيدًا من الخيوط لتصنع خريطة غزة ومناطقها التي صارت خاضعة لتصنيفات "إخلاء" و"آمنة".. فتراها "تتغير كل يوم، وبات عليها توثيقها".

فكلما مرت أشهر الحرب الإسرائيلية الأطول على القطاع، تلاشت الأماكن والوثائق وتشوّهت الملامح، فتخشى "مها" أن يأتي يوم لا تعرف فيه ابنتها "يافا" مدينتها.. تستغل فرصة النجاة، وتربط بخيوطها ما انقسم في أرض الواقع.

أول أيام العيد (إبريل 2024)– تتجاوز مها الداية وزوجها وأولادها الثلاثة معبر رفح البري بعد انتظار دام لأكثر من 6 ساعات.. تلتقط أنفاسها، كأن تلك الأمتار القليلة أعادتها للحياة مرة أخرى، فكما تصف: "أيام النزوح بالخيام؛ لا حياة بها".

عَبرت أسرة "مها" بأغراض قليلة، لعل أهمها عندهم ليس ثيابًا ولا أوراقًا إنما "لوحة" رسمها زوجها "أيمن"، وهو فنان تشكيلي، وآلة "الكمان" الخاصة بابنتها "ريما"، العازفة بمعهد إدوارد سعيد للموسيقى، والمنشورات التي جمعتها وحملتها "يافا" ذات الثماني سنوات، وهي المنشورات التي ألقتها القوات الإسرائيلية فوق رؤوسهم للتحذير من البقاء بأماكنهم ووضع علامات على المناطق المفترض أن يتحركوا باتجاهها.

لم يكن لدى "يافا" سبب لما فعلته سوى "شعورها بأنها يجب أن تحتفظ بهم، كما أنها تحب الرسم، ولم تكن لديها أوراق بعد نزوحهم".

استقرت الأسرة بأحد التجمعات السكنية الحديثة بالقاهرة "أملا في هدوء فقدوه لأشهر طويلة"، كما تقول "مها". وبعد شهر، وقعت عين الأم على منشورات "يافا"، لتقرر أن تعمل هنا مثلما عملت في غزة، حيث مهنة التطريز التي ورثتها عن والدتها.. لكن هذه المرة ليس لصنع الزي الفلسطيني المُعبر عن هويتهم، إنما "الخريطة".

تبتسم "مها" وتقول: "في غزة، الناس تستخدم ورق المنشورات للف سجائر أو إشعال النار.. وأنا أحيانا كنت أصنع منها مراكب.. لكن يافا جعلتني أستغلها في شيء لم يخطر ببالي".

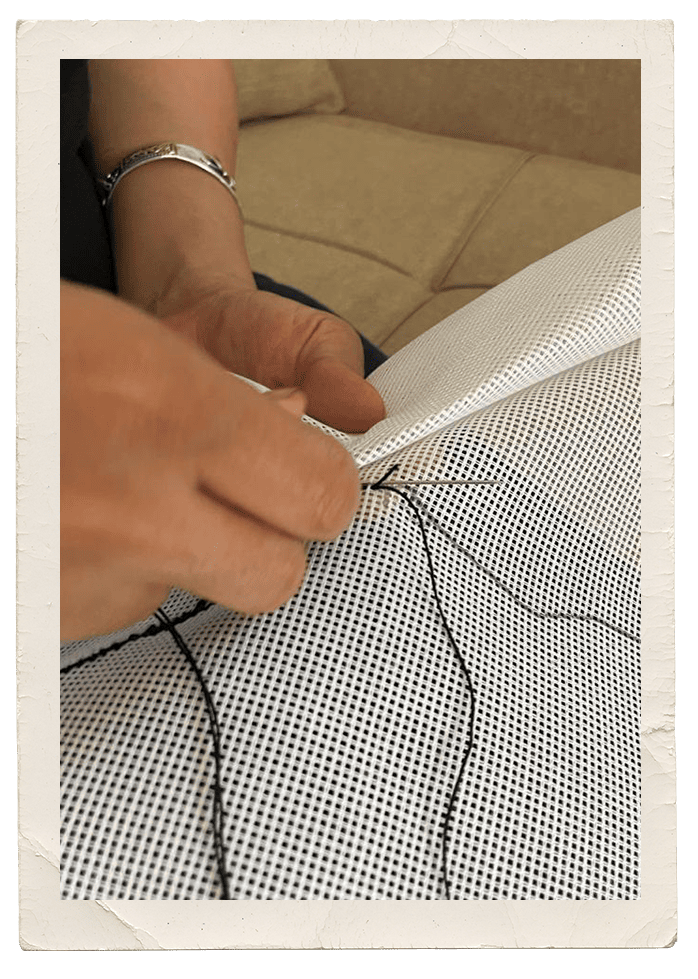

تدب "مها" الإبرة لتغزل الخيط الأول. وستبدأ بالشمال الأكثر دمارًا، وأمامها شكل الخريطة المطبوعة على المنشورات الإسرائيلية بالعلامات الصفراء (مناطق النزوح) والحمراء (مناطق الإخلاء).

في ذلك الوقت، قد مَرت سبعة أشهر على الحرب، ولم تصل مفاوضات وقفها لأي نتيجة، إنما اقتربت من رفح المكتظة بخيام النازحين، ليفر منها نحو 450 ألفًا بحثًا عن أي مكان آخر.. وفي الشمال، كان ينزح 100 ألف شخص آخر من منازلهم.. ما يعني أن خريطة القطاع الصغير التي تُفصلها "مها" الآن كان يتحرك عليها هروبًا حوالى ربع سكانه خلال عشرة أيام تقريبًا.

كانت "مها" تتخيل ما يجري على الأرض وهي تعمل، فتقول: "مع كل حركة نزوح وفصل مناطق، تتغير أشياء كثيرة في تركيبة غزة وجغرافيتها وتقل احتمالية عودة هؤلاء لأماكنهم". فيعطيها ذلك دافعًا لتواصل ما تؤمن أنه "توثيق لمناطق غزة التي تختفي تدريجيا".

وربما يكون دافعها أقدم مما يحدث الآن بكثير.

فعايشت "مها" خلال عمرها البالغ 48 عامًا، معاناة عائلتها المُهجرة من مدينة يافا إلى غزة بعد عام 1948، وكيف تغير تقسيم "يافا" القديمة وكل شيء بعدما غادر أهلها، وهي الآن ضمن بلدية "تل أبيب- يافا".

ولسنوات عمره الـ86، كان والدها يحلم بالعودة لمدينته، لذا أسمى ابنته على اسمها.. فكان يقول لها دومًا: "سآخذك يومًا على يافا"، لكنه توفي خلال هذه الحرب بعدما لم تتحمل صحته النزوح لثلاث مرات، لتنتهي حياته في رفح الحدودية ويدُفن هناك.

لكن "مها" ورثت حلمه بأن تجعل ابنتها تزور يافا والقدس والضفة، التي لا تراهم إلا بالصور.

تفترش"يافا" الصغيرة الأرض وحولها الألوان.. ترسم "البطيخ" (وهو رمز فلسطيني) ومن بعده العلم.. ترمقها أمها بطرف عينيها وهي تواصل غزلها للخريطة، وتتذكر وقت أن كانت في عمرها وصعدت في حافلات البضائع الخاصة بمصنع الحلويات المملوك لعائلتها، لتكون جسرها لزيارة كل المدن التي تم احتلالها.. وحتى لما كَبرت، جاءتها فرصة الذهاب لرام الله والقدس مرة أخرى لعملها وزوجها في تنظيم معارض فنية.

لحظات وتعود لحاضر أبنائها ثم تقول بأسف: "لكن يافا وبقية أولادي جاءوا في زمن إغلاق المعابر والتصاريح، فلا يعرفون سوى غزة المُحاصرة".

وصلت "مها" بخيوطها إلى حي الرمال بوسط غزة، إلى بيتها، الذي غادرته ثامن يوم الحرب واعتقدت وهي تغلق بابه أنها ستعود إليه قريبًا مهما طال الأمر.. فتركت فيه كل أغراضها وذكرياتها و21 لوحة فنية أعدتها لمعرض كان من المفترض تنظيمه في يوليو الماضي بعنوان "ليس مجرد ركام" عن حرب 2021..

ترفع عينيها عن الخريطة لثوانٍ وتقول: "ظننت تلك الحرب مُدمرة، قبل أن أعيش الحرب الحالية.. هذه الحرب مختلفة تماما.. فهي تقتل كل شيء فينا وحولنا".

تنبثق الصور من واقع ثقيل يجتاح ذاكرتها، فتُفكر في عملها بالتطريز الذي كان يفتح بيوت نساء يعملن معها على الخياطة والتنفيذ، وفي ركضها للهروب لأول مرة، وحصولها على لقب "نازح"، فتقول: "كأني تلقيت رصاصة برأسي.. لماذا أكون نازحة وأنا مازلت في بلدي؟".

تمر "مها" بخيوطها على وسط المدينة، البلدة القديمة وحي الزيتون، حيث مبنى بلدية غزة والأرشيف المركزي الذي تم تدميره وصارت أكثر من 110 آلاف ملف ما بين مراسلات وعقود، وخرائط كالأشلاء المتناثرة..

وكل إبرة تغرزها "مها" بهذه المنطقة، كأنها تلف بها على أهم الأماكن الأثرية والتراثية بغزة، والتي طالما ذهب إليها أبناؤها في رحلاتهم المدرسية، كالأسواق وكنيسة القديس بروفيروس، وقصر الباشا، والمسجد العمري الكبير..

لكنهم لم يبقوا على الخريطة كما كانوا لأزمان طويلة.

يلقي "آدم" نظرة على ما وصلت إليه أمه، فيتذكر المسجد العمري، وصلاته به كل يوم جمعة، ثم يقول: "كنت أشعر هناك بأنني في عالم آخر، ليس هناك مكان مثله.. لكن للأسف أعتقد أنه لن يعود مرة أخرى".

مع ذلك، لا يعرف "آدم" جانبًا آخر عن المسجد العمري، الذي كان يحوي في مكتبته نحو 200 مخطوطة نادرة، ظلت محفوظة داخل صناديق معدنية لعشرات السنين، وأمضى الباحث عبد اللطيف أبو هاشم عدة سنوات لدراستها وفهرستها.. لكنها بعد تدميره، صارت مهددة بالخسارة للأبد.

ومهما بلغ خيال "مها" أفقًا بعيدة، فلن يصل إلى ما بداخل الأبنية التي توثق أماكنها كالمسجد العمري أو كنيسة القديس بروفيروس، التي راحت مع قصفها، حياة مروان ترزي -المعروف باسم "حارس أرشيف غزة". فكان "ترزي" يملك استديو المصور كيغام، أول استديو تصوير في المدينة. لكن ابنه "سامي" مضى يتلمس طريقه.. فيذكر "أنه منذ فترة تمكن لأول مرة منذ اندلاع الحرب من زيارة منزل عائلته المدمّر، لينقذ ثلاثين صورة فقط من أرشيف "كيغام" الذي حفظه والده لعقود".

كذلك، بيت الباحث فادي عبد الهادي، الذي كان ضحية قصفه، جزء كبير من أرشيفه، حيث الآلاف من المواد البصرية والسمعية، والنسخ النادرة للمسرحيات وأفلام، والتي كان يجمعها منذ عام 2004.. فيقول: "راح أغلب أرشيفي، عالمي الجميل، فكانت خسارة ضمن كم ضخم من الخسارات".

أبرز الأماكن الأثرية والتراثية المُدمرة في حرب غزة

يتشابك تاريخ وتراث غزة كخيوط "مها" تمامًا، وكلما تمعّنت فيما فقدته بلدها، كلما آمنت أكثر بما تفعله.. فترى أن "إسرائيل تتعمد تدمير التاريخ والذاكرة".

تقفز "يافا" من ركنها الذي كانت ترسم فيه، وتقترب من أمها لتحكي بحماس عن الأماكن التي زارتها في مصر ليتذكروا بها أماكن غزة القديمة.. فتكمل "مها" على كلامها: "نعم.. زرنا الإسكندرية ومتحف الأحياء المائية هناك والقلعة والأزهر والحسين".

ثم تعود "مها" لتصب تركيزها في استكمال خريطتها.. تلتقط خيطًا أحمر اللون لتميز به مناطق الإخلاء.. هنا، تحس وكأن الصوت نفسه يتسرب إلى مسامعها، صوت رنات الهواتف حين تداهمها الرسائل التحذيرية التي تطالبهم بالإخلاء، والتي كان أكثرها غرابة بالنسبة لها؛ حين وصلت إحداها على هاتف "يافا"، الذي ليس به شريحة !

وقتها كانوا في خان يونس، حيث قصدوا في البداية بيت أحد أصدقائهم، البناية التي تقاسموها مع أكثر من أسرة ولم تسلم من القصف، فاضطروا إلى المغادرة ناحية مَصلى حديث الإنشاء بسقف نيلون ذي ثقوب تتساقط منها مياه الأمطار عليهم، فتتذكره "مها" بأنه "مكان مرهق وبارد".. استقروا به لشهرين حتى نزحوا مرة ثالثة بعد تهديد جديد إلى خيمة ليقضوا بها ثلاثة أشهر أخرى قبل رحيلهم إلى مصر.

تُبدل "مها" الخيط، والصور تتماوج أمام مخيلتها، وترسم لها أيام الخيمة: استحمامها داخلها مع "يافا" وجوارهما إناء مياة ملوثة، وقت فراغها الكبير، الذي كانت تجلب فيه الفحم لترسم خريطة القطاع على خيمتها، صوت الدبابات والقصف والرصاص، وحين رأت "يافا" ذات يوم شاب يخترق جسده طلقة وهو يقف عند سيارته، الشجر الذي قصه النازحون ليأخذوا الحطب ويشعلوا النيران حتى صارت الأرض صفراء، ثم الخيم التي ازدادت يوما بعد يوم.

كل ذلك، كان يمر ويتلاحق في رأس "مها" كأنها تشده مع كل طرف خيط.. الدموع تترغرغ فى عينيها وتقول: "كان عذاب وقهر ووجع".

تقترب "مها" من إنهاء الخريطة، لكنها تحتاج مزيدًا من الخيوط الحمراء، فلم يتبق سوى 11% فقط من أراضي القطاع لا تغطيها أوامر الإخلاء، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

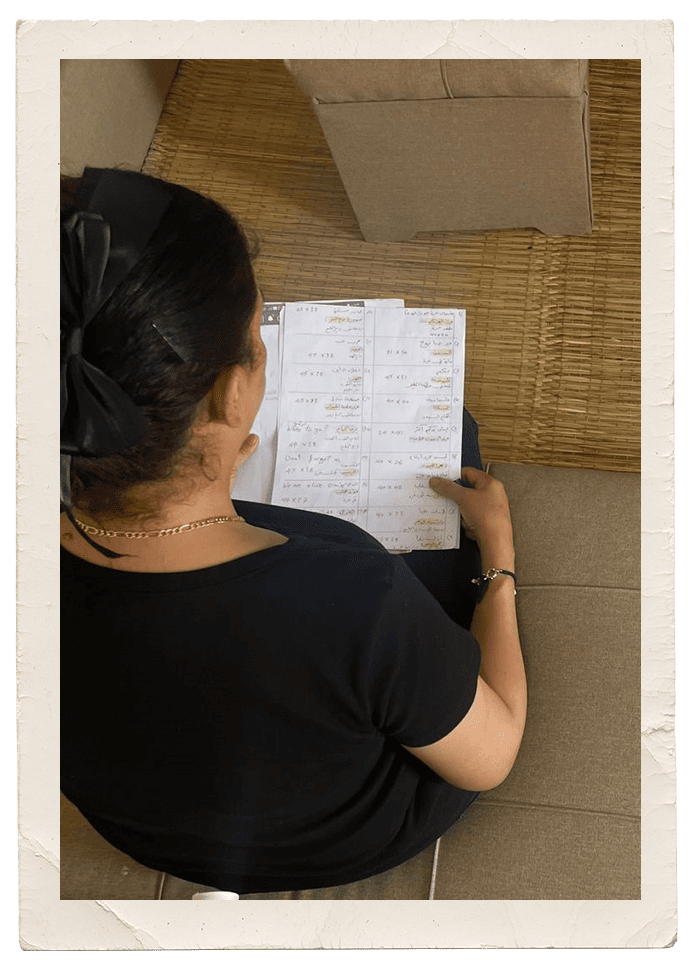

تأخذ استراحة لتتابع مع ابنتها "يافا" دروسها "الأون لاين" مع مبادرة غير رسمية بنابلس، تساعد أطفال غزة على استكمال دروسهم.. وكان داخلها قلق على مستقبل أولادها الآخرين: "ريما" الذاهبة للصف الثالث الإعدادي و"آدم" الذي من المفترض أن ينهي شهادته الثانوية هذا العام.. فقد سجلوا في السفارة الفلسطينية بالقاهرة ليدرسوا بمدارس الضفة الغربية "عن بعد" ولا يضيع عليهم العام الدراسي، لكنها مازالت تنتظر ردًا.

هكذا تتوالى أيامهم الرتيبة الغامضة في مصر، البلد الجديد على أبنائها والمألوف لها.. تنحصر حياتهم فيها داخل "جروبات الواتس أب" التي تدور أحاديثها من غزة ومصر، كحال نحو 100 ألف شخص نزحوا إلى مصر حتى مايو الماضي (وفقًا لتقدير السفير الفلسطيني بالقاهرة)..

يكرّس الأب أغلب وقته لرسم لوحات جديدة، ويلهي ابنها "آدم" نفسه في اللعب، حتى لا يفكر في أصدقائه ومدرسته ونزهاته "الأكثر متعة من مصر"- في رأيه.. بينما "ريما" التي لا تتحدث كثيرًا، فتقضي وقتها في حجرتها، تنتظر العودة لدراستها وتبحث عن فرصة المشاركة في فرقة موسيقية أخرى.

أما "مها"، فلازالت تعيش في مصر بـ"حالة غزة"، كما تسميها، مازالت عالقة بروحها هناك، تطاردها الكوابيس كل يوم.. لكن ربما أكثر شيء جيد مر به هنا، هو لقاؤها الأول بابنتها الكبرى "سلمى" منذ عامين، فهي تدرس التاريخ الفني بتركيا وكانت تخشى أن تأتي إلى غزة ويُغلق المعبر، فلا تستطيع الخروج.

عادت "مها" وأكملت الخريطة، حين غزلت آخر خيوط "رفح"، التي لم تعرفها ولا تزورها طوال حياتها إلا حين عبرتها لمغادرة غزة.

وبعد أيام، أنجزت 9 خرائط أخرى تحكي كيف انقسمت غزة؟، و21 من العبارات المعبرة عن هذه الحرب: "وين بدنا نروح؟"، "وكل العيون على رفح".. رسمت لكل منها نمط، فالشمال ميزته بشكل "بيت العنكبوت" كونها منطقة مكتظة، وعبارة "ليس مجرد أرقام"، أظهرتها كزهر الليمون الذي يتساقط.

فرشت أمامها كل خرائطها ورسوماتها.. أخذت تحدق بهم وتتمنى في داخلها العودة لكل ذلك إذا انتهت الحرب، وإذا ظل بيتها موجودًا.. فتقول: "كلما طال الوقت أخشى فقدان بيتي، إلى أين سأذهب إن عدنا؟، هل سنعود إلى خيمة!، فالعائلة انقسمت والبيوت كلها راحت".

ثم جلبت بمساعدة "يافا" صندوقًا كارتونيًا، لتخزنهم فيه ومعهم المنشورات الإسرائيلية.. على أمل أن تخرجهم لو استطاعت تنظيم معرض في مصر، وإن لم يحدث، فستبقيهم، كما تقول، "لأبنائها وللجيل الجديد الذي ربما سيكبر على خريطة أخرى وبلد بلا أرشيف ولا وثائق ولا معالم".

قصة: مارينا ميلاد

جرافيك: مايكل عادل - مينا ماجد

تصميم وتنفيذ: محمد عزت

لمزيد من القصص حول حرب غزة:

بتقنية الواقع المعزز| التقِ مع أطفال غزة النازحين إلى مصر

الطريق إلى إيطاليا.. رحلة إنقاذ أطفال غزة المصابين تُفرق الأسر

"وُلد في خيمة ومات بخيمة".. رحلة 74سنة شتات لـ "مفتي غزة" وأسرته

ذكريات مُلغمة.. ركام حرب غزة يهدد حياة الناجين

برج فلسطين.. 30 عامًا من تاريخ غزة تقصفه إسرائيل