فاطمة.. لماذا نروي قصتها بعد 49 عامًا؟

كتب : مصراوي

فاطمة

قصة - أحمد الشمسي:

رسوم - سحر عيسى:

صور فوتوغرافية - حسام دياب:

* سبتمبر 1989 – مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني

في سبتمبر من عام 1989، لم يكن الفجر نائيًّا وبعيدًا، كان قريبًا جدًا، وكأن نسماته تضيء وجهها، يوشوش في أذن "فاطمة" برفقٍ ولين، فيما كانت تُمدد جسدها على سريرٍ مكسوّ بملاءات بيضاء، كائنٌ بتلك الغرفة، التي يقتحمها دومًا دون ميعاد أطباء وممرضين يرتدون بلاطيهم البيضاء، داخل مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني. يهاجم الألم فاطمة، فتتذكر ذكرياتها في "أبو رديس" بجنوب سيناء حيث الجبال وثُغاء الماعز ولعب الأطفال وجلسات الأحباب، تمتلك فاطمة في هذا المكان ذكريات في كل الأركان، وبداخلها قصة تستحق أن تروى.

* 6 أكتوبر 1973 – جبهة القتال

دقت الساعة الواحدة ظهرًا من يوم 6 أكتوبر 1973؛ اجتمع العقيد أركان حرب كمال الدين عطية، بضباط الكتيبة 83 صاعقة، التي تضم عدداً من السرايا، مهمتهم لا تقل أهمية عن وجودهم في الجبهة؛ حيث سيقومون بتنفيذ عمليات خلف خطوط العدو. إحدى السرايا (سنُشير إليها بالسرية نسر) مهمتها اقتناص المعلومات وتدمير مستعمرات القوات الإسرائيلية بجوار آبار البترول بمنطقة رأس شراتيب بجنوب سيناء. كان قائدًا لسلاح الهاون بتلك السرية النقيب مجدي شحاتة.

أما السرية الأخرى (سنُشير إليها بالسرية حزم) فمهمتها نصب الأفخاخ، وزرع القنابل في الطريق المؤدي من وإلى مطار أبو رديس، لشلّ حركة طائرات الفانتوم الأمريكية التي يمتلكها العدو وكانت السرية تحت قيادة النقيب عبدالحميد خليفة تضم 3 مجندين آخرين (الرقيب السيد علي – المجند عبدالرؤوف جمعة – المجند محمد عبدالمنعم).

اسم الكتيبة 83 صاعقة، كان يُثير الفزع في قلوب العدو، كانت تقوم بعمليات خلف خطوط العدو منذ حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر، وأبرز تلك المهام عملية "كمين السبت الحزين"، في 30 مايو 1970، والتي جاءت ردًا على مجزرة بحر البقر التي ارتكبتها القوات الجوية الإسرائيلية.

داخل مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني؛ كان جسد "فاطمة" مُنهكًا رغم عمرها الذي لم يتعدّ الـ 45 عامًا، وجهها ذابل، تفيق وتغفو، وما بين كل إغفاءة وإفاقة، تتذكر لحظات القصف، أصوات دانات المدافع، خطوات الجنود الإسرائيليين وهم يحومون حول جبال (أبو رديس) بالقرب من منزلها، بحثًا عن صيدٍ ثمين، يرتدي الزي العسكري المصري، تذكرت سُعارهم واندفاعهم وغرورهم. تتذكر الأحداث وكأنها أمس، تفيقُ فتنظر إلى سِلال الورد الموضوعة حولها، عليها كروت ورقية، وأدعية المحبين بالشفاء العاجل وآمال بالعودة قريبًا إلى دارها في "أبو رديس" بجنوب سيناء.

كانت الحرب على أكثر من جبهة؛ سرب طائرات قتالية يفاجئ العدو، يليه عبور ناجح لقناة السويس، ثم انتصار على "خط بارليف"، وكان هناك جانب آخر للهجوم يتمثل في العمليات التى كانت تتم خلف خطوط العدو، وبدأت هذه العمليات النوعية بعد هزيمة 1967، واستمرت خلال الحرب وبعدها، والسريتان موضوع قصتنا كانتا ضمن العمليات النوعية لإرباك خطوط العدو كافة.

رغم أنها تُخفي أنفها وفمها بحجاب على طريقة البدو؛ إلا أن فاطمة عندما تضحك كنت تشعر بابتسامتها من عينيها، كان جمالها أخاذ، كلامها وسط الرجال مسموع، تأسر الجميع بحكمة ورصانة لا تُناسب عمرها الذي تجاوز منتصف العشرينات.

*أكتوبر 1973 - (السرية حزم)

وصلت (السرية حزم) التي يقودها النقيب عبدالحميد خليفة إلى منطقة الإبرار "وادى فيران" -على بُعد 90 كيلومترًا شرق مدينة أبو رديس- بجنوب سيناء، صمتٌ خيَّم على المكان، سبق الاشتباكات العنيفة بين الجنود المصريين والعدو، اندلعت معركة صغيرة، انتصرت السرية، وهرب العدو، لكن أصيب أحد المجندين وهو عبدالرؤوف جمعة، رصاصات نفذت من فخذه ومرقت وثقبت المثانة، لتتناثر الدماء، هرول باقي أفراد السرية الثلاثة، حاملين مُصابهم، تراءى أمام أعينهم كهف مُظلم، احتموا بداخله، لكن لمحهم قائد إحدى الطائرات الإسرائيلية، الذي أطلق رصاصات حطمت مدخل الكهف على لاجئيه، ظن العدو أنه انتصر، فذهبوا بعيدًا. اطمأن أفراد السرية، لكن ما لبثت قلوبهم أن دقت بُعنف بعد انسداد المدخل، نظروا إلى الجهة الأخرى فوجدوا خيط ضوءٍ خافت لأشعة الشمس يتسلل من منفذ آخر، أصابهم الفرح، أضاءوا الكشافات، فحصوا مُصابهم المُجند "جمعة"، حاولوا وقف نزيفه، التزم الجميع الصمت قدر المستطاع، اللهم سوى أنين المُصاب.

*أكتوبر 1973 – أبو رديس بجنوب سيناء

كان عقل "فاطمة" في سيناء وجسدها في فلسطين حيث ترقد على سرير مستشفى الهلال الأحمر هناك.. لكن قبل 16 عامًا، وفي أكتوبر 1973؛ كان الفجر نائيًّا وبعيدًا، ثمة ما أقلقها، مدت بيدها نحو زوجها فلم تجده على الفراش. نفضت الشابة البطانية من على جسدها النحيل، حاولت إبعاد القلق عبر تنظيف سجاد "العِشة"، نفضتهم عدة نفضات بقوة لا تناسب جسدها الصغير، اقتربت من الجردل الذي لا يتغير مكانه في إحدى أركان "العشة" التي تحتويها هى وزوجها "علي بركات"، ملأت كفيها بالماء، ثم طشّت به وجهها الجاف بتراب تلك المنطقة النائية. ومع أول طيف لأشعة القرص الذهبي، أزاحت غمامة خيش من على إحدى فتحات جُدران منزلها، ليتسلل ضوء الشمس بحُرية.

*أكتوبر 1973 – (السرية نسر)

(السرية نسر) التي كان ضمن أفرادها النقيب مجدي شحاتة، ما زالت تنتظر أي رؤية للعدو للاشتباك معه، كان الحماس يتملكهم، خاصة مع الأخبار التي سمعوها من جهاز ترانزستور صغير يحمله أحدهم، بعبور ناجح للجيش المصري للقناة. دقائق وتحرك أفراد السرية لاستطلاع الطريق المؤدي من وادى فيران إلى منطقة الطور، وجدوه طريقا إسفلتيًّا هامًا، ربما يستخدمه العدو. لحظات مرت، لترصد السرية عددًا من المركبات (مدرعات وسيارات مجنزرة، يتوسطها أتوبيسان)؛ استلَّ جميع أفراد السرية أسلحتهم، صوّبوها، أطلقوا النيران، والمُحصلة 72 قتيلاً. لم تنته المعركة، حيث استطاع الجنود الإسرائيليون لمْلمَة أنفسهم والعودة أخذًا بالثأر، هاجموا أفراد السرية المصرية، ليتفرق الجميع، فيما حاول النقيب مجدي شحاتة الاحتماء في أحد خنادق الجبل التي هي عبارة عن مجارٍ صخرية كوّنتها السيول، لاحقه جندي إسرائيلي، وتردد صدى طلقات النيران بين أرجاء الجبل. دقائق قليلة وسيطر الهدوء مرة أخرى، فيما قرر "مجدي شحاتة" العودة للانضمام إلى باقي أفراد سريته، لكنها رحلة باءت بالفشل، لتبدأ رحلة أخرى من السير وحيدًا بين الجبال، مقتنصًا أى شيء يقابله، من تعيينات السريات الأخرى التي كانت تقطن الجبل، علب بولوبيف، قنينات مياه، رصاصات يمكنها تعمير سلاحه الخاوي، كان ذلك يوم 10 أكتوبر.

كانت "فاطمة" تنتظر زوجها، والقلق يراودها لعدم عودته حتى الآن، سمعت "فاطمة" وقع أقدام تقترب، كان لزوجها "على بركات"، استقبلته بالترحاب، ليقابلها وعلى وجهه ملامح القلق، سألته: "إيش حاصل معاك؟"، ليطلب منها زوجها إغلاق الباب. خيَّم الصمت لدقائق، اللهم سوى ثُغاء الماعز ونباح الكلاب والهواء الذي يُحرك بقايا قش فوق سقيفة العشة. جلست جواره، كررت عليه السؤال مرة أخرى، إلا أنه التزم الصمت.. كان ذلك يوم 18 أكتوبر.

بعد 4 أيام من حديث فاطمة وزوجها؛ كانت رُحى المعارك دائرة على الجبهة، وهو ما دعا مجلس الأمن لإصدار القرار رقم 338 الذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءًا من 22 أكتوبر 1973، خرقت القوات الإسرائيلية القرار، ليُصدر مجلس الأمن قرارًا آخر يوم 23 أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار لتتوقف المعارك في 28 أكتوبر 1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء، في الوقت الذي استقرت فيه (السرية حزم) بقيادة عبدالحميد خليفة داخل الكهف، يمر عليهم الوقت ثقيلاً، ومؤنهم أوشكت على النفاد.

مع غسق الليل، تنامى إلى آذانهم، وقع أقدام شقّت السكون؛ استل "خليفة" قائد السرية حزم سلاحه، أخرج رأسه بحرص عبر المنفذ الآخر للكهف، أضحى الصوت واضحًا، صوت لثغاء قطيع ماعز، يقتاده اثنان يرتديان ثوبًا بدويًّا. احتك سلاح "خليفة" بإحدى الصخور، التفت للصوت البدويان ليتجها صوب الكهف، تسبب ضوء القمر الذي كان بدرًا يومها في إظهار ملامح وجه البدويين بوضوح، أحدهما شديد النحافة يقبض بإحدى يديه على عصا خشبية، يستخدمها في توجيه الأغنام كان يُدعى"صبحي نصيري"، فيما انهمك الآخر في مراقبة ما يحدث داخل الكهف من تحركات، وجهه مُربع، قويّ البنية، عريض المنكبين، عرّف نفسه باسم "علي بركات"، الذي ما لبث أن قال في هدوء بلهجة بدوية: "متقلقوش.. أهم حاجة انتو زينين". شعر "خليفة" بالقلق، استأذن البدويان في الدخول إلى الكهف، لاستكشاف الوضع، ومعرفة عدد المجندين، كانوا ثلاثة عساكر، رابعهم الضابط "خليفة". قال لهم "علي بركات" بنبرة لا تخلو من الثقة: "بدنا ما تقلقوش.. ولا تشيلو همّ.. اعتبرونا اخواتكم.. وبالنسبة للمُصاب عندنا علاجه إن شالله".

خرج البدويان والثقة كانت مهتزة لدى الطرف الآخر، من أن يقوما بالإبلاغ عنهما للعدو الإسرائيلي. تسلل الخوف إلى المجموعة "عبدالحميد خليفة، السيد علي، ومحمد عبد الرحمن"، أما "عبدالرؤوف جمعة" فقد أجبرته إصابته على النوم العميق، والتنفس بروية وهدوء.

قطع "علي" و"حسين" المسافة صوب منزليهما في حضن الجبل. جذب "حسين" أطراف الحديث: "هنعمل إيه معاهم؟"، رد عليه "علي": "والله ما نعرف.. أهم حاجة خلي الموضوع سر.. وأنا هخبر فاطمة.. ونشوف هنعمل إيه؟!".

"بس هو ده اللى حصل يا فاطمة.. إيش قولك.. ممكن نساعد الجنود دول إزاي؟".. روى "علي بركات" ما جرى لزوجته فاطمة، وعمّ السكون. كان "علي" يثق في رأي زوجته، يراهن على حكمتها دائمًا ويفوز، فيما اخترق سكون جلستهما، صوت طرقات عُكاز على الأرض، كان صاحبه هو الرجل العجوز "بركات"، والد "علي".. بدت علامات القلق على وجه الابن، قبض على يد زوجته، وشدد عليها ألا تخبر أحدًا آخر بقصة الجنود العالقين، أومأت برأسها مُستجيبة، رحّبت بـ"حماها"، ثم بدأت في إشعال الحطب تحضيرًا للشاي.

ما زال النقيب مجدى شحاتة، يسير بين وديان "السمرة، السدرة وفيران" بجنوب سيناء، يمر عليه النهار، ومع أول أضواء القمر، يحتمي داخل أحد الكهوف، صارت أيامه متشابهة، وآذانه تُسجل فقط صوت زحف أقدامه المُتعبة. سأل نفسه "ماذا أفعل؟"، لتأتي الإجابة على شكل ثعبان صحراوي يزحف جوار قدمه، ينظر إليه الزاحف بقسوة وتحفز، ثم يفر بعيدًا ويُكمل مسيرته، فيما يقرر هو الآخر أن يُكمل المسيرة.

أقحم الليل بظلاله على مدينة أبو رديس، فيما عمل عقل فاطمة على إعداد خُطة "ماتخرش الميه"، للتعامل مع الجنود العالقين، أخبرتها لزوجها: "لقيت خطة نقدر بيها نساعد الجنود.. هما يكونوا في الأمان.. واحنا كمان"، استفسر عن خطتها، لكن قطع حديثهما، صوت سيارة، ملأ هدير محركها الخشن الأفق، خرج "علي" من العشة كما الآخرين من البدو، لاحت في الأفق سيارة جيب، تحمل عددًا من الجنود الإسرائيليين، وقف قائدها يسأل "علي" في لغة عربية ضعيفة: "فيه جنود مصريين هربانين.. لو عرفتوا أى معلومات عنهم فيه مكافأة 10 آلاف جنيه". كان مبلغًا مُغريًا وكفيلاً بتغيير حياة أي أسرة بدوية. عاد الجميع، كلٌ إلى عشته، فيما طرد "علي" وزوجته، القلق من نفسيهما، واتخذا قرارًا بمساعدة الجنود العالقين: "بكره هاروح أشوفهم واطمن عليهم.. هعاود بسرعة".

الإرهاق أصاب النقيب مجدى شحاتة، أراح جسده على إحدى الصخور، لكن ما لبث أن سمع صوتًا خافتًا، استدار، ليجد شخصًا بدويًّا يسير على مقربة منه، أشهر "شحاتة" سلاحه الخاوي من الرصاص في وجهه، إلا أن رد البدوي كان أسرع: "ماتخافش.. أنا اسمي علي بركات.. ماتقلقش.. أنا مع الجماعة". بادره "شحاتة": "أي جماعة"، ليُشير بيديه صوب أحد الكهوف البعيدة قائلاً: "فيه جنود مصريين هناك عالقين ومعاهم مُصاب"، تهللت أسارير الضابط ليسير مع البدوي، دخلا الكهف، ليستقبلهما "عبدالحميد خليفة" الذي وقف يشد جفون عينيه في حركة لا إرادية ليؤكد ما يراه: "مش معقول مجدي شحاتة.. مش ممكن"، تعانق الطرفان وظل كل واحدُ منهما يروي حكايته.

"الخباصين" كان هو اللفظ الذي يُطلق على المتعاونين مع العدو مقابل المال.. كان هذا هو أكثر ما يُقلق "علي بركات" وصديقه "صبحى نُصيري"، كانا خائفين من أن يقوم أي "خباص" بتقديم معلومات تُفيد بتسترهما على الجنود المصريين.

في جلسة ثلاثية ضمت "صبحي نصيري" و"علي بركات" و"فاطمة"، اقترحت الأخيرة أن تعدّ هى وعدد من نساء القرية الطعام صباحًا، فيما يذهب الرجال يوميًّا إلى الجبل لنقلها لهم. وافق "علي" و"صبحي"، لكن كان لزامًا عليهم أن يوسعوا الدائرة، ليخرج السر من دائرة الثلاثة أشخاص، إلى 7 أشخاص هم، "أم حميدة" وهي سيدة عجوز تدري خبايا الجبل بمهارة، وتحفظ خرائطها بمدقاتها ووديانها عن ظهر قلب، وهي الوحيدة القادرة على فكّ طلاسم هذا المكان العتيد، فضلاً عن انضمام "عليان" الشقيق الأصغر لـ"علي"، علاوة على "حميدة" و"ستيت" وهما من أقارب "فاطمة"، إضافة إلى صديق قديم موثوق فيه، يُدعى "حسين أبو عبده".

كان "حسين" شابًا خفيف الظل، هادئًا، مهنته الأساسية هي صيد الأسماك، علاوة على عمله مع العدو في الأعمال اليدوية مثل معظم البدو في المنطقة كإعادة إنشاء الطرق في حال تدميرها بواسطة السيول، وكان اليهود يدفعون لهم أجرًا أقل بكثير مما يدفع لمواطنيه ولكنه يعتبر أجرًا عاليًا بالنسبة للبدو.

10 أيام مرت؛ كاد الجوع يتمكن من الجنود الخمسة العالقين في الكهف، لولا تنامت إلى مسامعهم أصوات أقدام البدو قادمين، جاء إليهم "علي" و"صبحي" مصطحبين صديقهما الثالث "حسين أبو عبده"، أعطى "علي" كمية من الدقيق والسكر والملح والشاي وقليلاً من الزيت للجنود العالقين، لم يتركهم إلا وقتما أعطاهم رقاق خبز مصنوع من الدقيق، مُعقبًا بكلمات ساخرة: "حاذروا.. العيش ده من عمايل إيد مراتي فاطمة.. ربنا يُستر"، لترتسم على الوجوه الابتسامات.

قبل أن يُغادروا، فوجئوا بصوت محرك سيارة يمتزج مع سلامهم، ظهرت فجأة أنوار مركبة قادمة من خارج الوادي إلى داخله واقترب صوتها وأنوارها، رغم أن المنطقة الجبلية الكائن بها الكهف، وعرة، ومن المستحيل أن تصعد سيارة إليها، مرت العربة بسلام. يتذكر صبحي نصيري ما حدث: "كنا قلقانين ليكون حد عرف المكان من آثار الأقدام.. ووقتها عرضنا على المجموعة العالقة ضرورة نقلهم إلى مكان أكثر أماناً".

ساعات قليلة، واجتمع البدو، قالت "فاطمة": "الإسرائيليون أكيد هيوصلولهم بسبب آثار الأقدام في الجبل.. وأنا هارعى الغنم عشان آثار أقدامكم محدش يرمح وراها"، حيث كان يستعين العدو بخبراء في اقتفاء الآثار، غالبًا ما يكونون من السودانيين.

وضعت "أم حميدة" السيدة العجوز خطة نقل الجنود العالقين إلى كهفٍ آمن بمنطقة تدعى وادي بعبع. لأكثر من 3 ليالٍ يسيرون، يتسلقون الصخر وينحدرون مع مخرات السيول، حتى إن الشك أصابهم بأن تكون السيدة العجوز أضلّتهم أو أصابها "الخرف" ووصفت لهم طريقًا خاطئًا.

"المسافة لم تكن بعيدة، لكن التفافنا حول الجبل كان يأخذ وقتًا طويلاً.. نستريح نهارًا ونسير ليلاً، بعيدًا عن أي دوريات للجيش الإسرائيلي لكننا وصلنا في النهاية"، يتذكر "صبحي نصيري" ما حدث.

كان المكان عبارة عن مغارة كبيرة؛ دخل الجندي المصاب "عبدالرؤوف جمعة" في آخر المغارة ثم محمد عبدالرحمن فالرقيب السيد محمد علي ثم النقيب "مجدي شحاتة" والنقيب "عبدالحميد خليفة"، ترك البدو معهم ما يكفيهم من دقيق، وعلموهم كيفية صُنع الخبز. غادر البدو، على أمل بالعودة وقتما تهدأ الأمور، فيما قرر الجنود تطبيق النظرية الاقتصادية فيما معهم من مؤن. يقول "شحاتة": "كنا بنقسم علبة فول واحدة علينا في اليوم الواحد.. أما الشاي فكان عبارة عن علبة بولوبيف قديمة، استخدمناها كغلاية وكوب شاي، وكانت رشفة لكل شخص تكفينا يوميًّا".

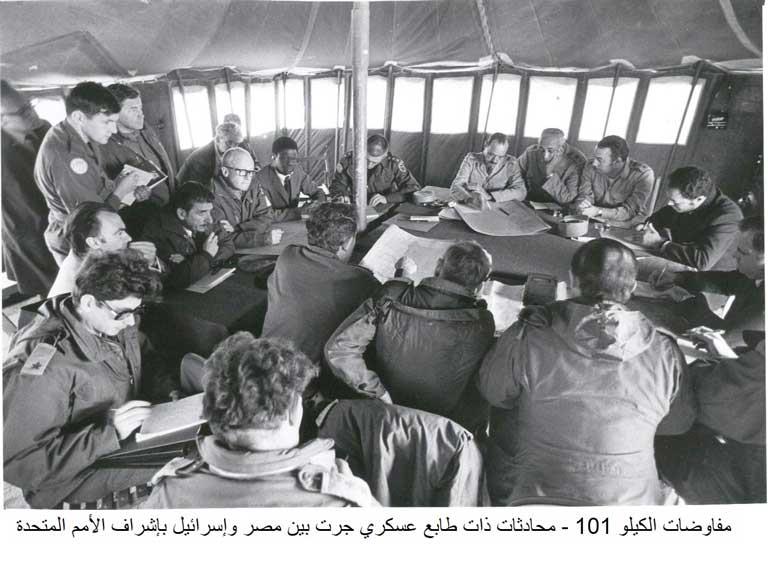

بعد ما يزيد عن الشهر على اندلاع الحرب؛ ما زال الجنود عالقين داخل كهفهم، في الوقت الذي ما زال وقف إطلاق النار مستمرًا، وفي 11 نوفمبر 1973؛ تم إجراء مباحثات الكيلو 101 بين مصر والعدو الإسرائيلي، ونتج عن المباحثات اتفاق إلزامي بوقف إطلاق النار مع وصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس، على أن تتولى قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق، ثم يبدأ تبادل الأسرى والجرحى.

*نوفمبر 1973

مع منتصف شهر نوفمبر 1973، جاء "علي بركات" وامرأتان (فاطمة وأم حميدة)، وكانت "فاطمة" في بداية الأمر صامتة تهز رأسها إجابة أو نفيًّا، على عكس "أم حميدة" التي كانت أكثرهم كلامًا وضحكًا وكانت تدخن السجائر اللف البدوية. توسطت "فاطمة" الجلسة، وأشارت إليهم في ثقة إلى بئر المياه القريبة الموجودة. يحكي النقيب "شحاتة" في مذكراته: "كانت فاطمة تحمل عنزة صغيرة تمت ولادتها في الطريق وكانت جميلة الشكل وأسماها علي (زبيدة) وكانت بعض الماعز تقف أمامنا وضرعها مليء باللبن الذي سال لعابنا من التفكير في إمكانية شربه، ولكننا لم نبُح برغبتنا تلك حتى لا نحرم البدو من هذا اللبن لشدة حاجتهم إليه وأعطانا (علي) بعض المياه والدقيق وعلبة سمن وسكر".

يقول صبحي نصيري عن فاطمة: "كان جسدها ضعيفًا، ورغم ذلك كلها نشاط، تخرج طوال النهار لرعاية الغنم وجمع جذور الأشجار الجافة وتأتي بالماء وتقوم بأي أعمال يدوية مثل صناعة الخيام أو الملابس".

قدمت "فاطمة" هدية إلى المجند المُصاب عبدالرؤوف جمعة، أعشابًا صحراوية مخلوطة بتراب المنجنيز (لبخة)، ثم أخبرته "ضعها على مكان النزيف وهتشيل كل السموم.. وبالشفا إن شالله". شرحت لهم "فاطمة"، كيف يقومون بمحو الآثار عن طريق اقتياد الأغنام في ذات الطريق، لإزالة أي آثار يمكن للعدو اقتفاؤها فيصلون إليهم بسهولة، يتذكر "صبحي نُصير" ما حدث.

يقول النقيب مجدي شحاتة في مذكراته واصفًا فاطمة: "كانت سيدة تفوق الوصف في الخلق وعفة النفس والأصالة والرزانة والشخصية.. رغم بساطتها وجسدها الضعيف ولكن كان لها من رجاحة العقل وحسن التصرف واللباقة ما يجبر المرء على احترامها"، فيما يصفها "صبحي نصيري" في حواره لـ مصراوي: "وجودها كان بيطمنّا لأنها كانت شوافة وبتحسب كل خطوة قبل ما تخطيها".

بعد أيام قليلة، قام "علي" و"صبحى" بزيارة المجندين، مصطحبين "حسين"، وكان معهم أيضًا "عليان" شقيق "علي بركات" الأصغر، وكان قد أخفى اسمه الحقيقي معتقدًا أن الجنود أعداء يحاولون الإيقاع به، كان شغوفًا ومرحًا، سرد "عليان" وقتما قذف براد شاي مغلي في وجه أحد الجنود الإسرائيليين، بعد أن تجرأ الثانى على سبِّه مازحًا ليكون نصيبه الحبس الانفرادى في سجون العدو.

في اليوم التالي، قسَّم الجنود أنفسهم، جزء منهم سيهبط إلى الوادي؛ بحثًا عن بئر المياه، التي لم يجدوها، ومع انتصاف النهار، فوجئوا بالبدو يأتوهم ويبدو عليهم الانزعاج، أبلغوهم في صرامة، أن آثار أقدامهم موجودة في كل مكان بالوادي، وهو ما يعرضهم لخطر محدق، فجاءت مهمة "فاطمة" برعاية الأغنام في المنطقة لمحو آثار أقدام الجنود.

أقبل البرد بلفحاته على الكهف، تحسنت حالة عبدالرؤوف جمعة، وأصبح يتحرك قليلًا، أضحى البرد قارصًا ولم تعد البطانية الواحدة كافية لكل فرد، مع قُرب نهاية شهر ديسمبر زار "علي" و"صبحي" المغارة، مُحملين بخيرات الأرض من دقيق وماء وملح، لكنهما أخفيا هدية لهم، كانت عبارة عن قطعة من لحم الماعز. لم يتذوق أيٌّ من الجنود الخمسة اللحم على مدار الثلاثة شهور التي أعقبت الحرب، بادرهم "مجدي شحاتة" بالاستفسار عن سبب "اللحمة"، فأجابهم "علي بركات" أن عجوزًا بالقرية أصابها المرض وعادتهم أن يذبحوا "جدي" بهذه المناسبة لتأكل منه السيدة فتشفى أو تتذوق اللحم قبل وفاتها وهو شيء راسخ في تقاليد وعادات البدو.

*يناير 1974

مع بداية عام 1974؛ توطدت العلاقة أكثر فأكثر بين البدو والمجندين، يتذكر "شحاتة" -كما يقول في مذكراته- أنه تناول اللحم للمرة الثانية في عيد الأضحى.. كان البدو يقسمون أنفسهم إلى مجموعتين؛ الأولى للرجال وغالبًا ما تضم "علي وحسين وصبحي"، والثانية للحريم وتقودها "فاطمة"، في نفس الوقت كانت مصر وإسرائيل توقعان الاتفاق الأول لفض الاشتباك بين مصر وإسرائيل والذي حدد الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية على مساحة 30 كيلومترًا شرق القناة وخطوط منطقة الفصل بين القوات التي سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية.

كان الدعاء مستمرًا من قبل الجميع للزوجين "فاطمة وعلي" أن يُرزقها الذرية الصالحة، بعد زواج دام لسنوات، حتى إن "علي بركات" كان دائم المُزاح والفكاهة حول ذلك الموضوع، فيقول للمجندين: "بدوَّر على واحدة تانية أتجوزها عشان تجيب لي العيل"، فتقطع "فاطمة" الحديث: "دوّر بسرعة"، ليضحك الجميع.

بعد 5 أشهر في الكهف، في مارس 1974؛ أخبر البدو المجندين أنهم سوف يعملون لمدة شهر، لكسب المال لمواجهة المعيشة الصعبة التي أصبحت بعد الحرب أسوأ ما يكون، رد عليهم "شحاتة" و"خليفة" بأنهما سيقومان بالرحيل قبل رحيلهما، انزعج البدو ورفضوا مغادرة الجنود، قال لهم "علي بركات": "لسه فيه كماين على الطريق.. مفيش أي داعي للمخاطرة خاصة مع وجود المجند المُصاب والأكل والشرب هنبعته مع فاطمة وباقي الحريم"، ومع نهاية شهر مارس؛ بدأ انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل جزئي من بعض المضايق بشبه جزيرة سيناء، وفي الوقت نفسه كان الزادّ يصل بشكل متواصل إلى الجنود العالقين من خلال "فاطمة" ورفيقاتها، يحملن الطعام وجراكن المياه من وقت إلى آخر لهم، وكانت "فاطمة" تربط في خصرها الدقيق والملح حتى لا يلفت ذلك انتباه العدو أو "الخباصين".

لقطات لعملية الانسحاب الإسرائيلي من مضايق وسط سيناء - المجموعة 73 مؤرخين

*أبريل 1974.. رحلة العودة

مع الدقات الأولى لميلاد شهر أبريل 1974؛ حان موعد الرحيل، قررت "فاطمة" ذبح إحدى الأغنام وطهيها لتكون عونًا للمجندين خلال عودتهم. خيَّم الليل بستائره على المكان، وكان ميعاد التجمع بعد غروب الشمس.. في نهاية الوادي، ذهب الجنود سيرًا، فيما انتظرهم "علي" في مكان بعيد عن أعين العدو، يستطيع أن يتحرك منه بالسيارة الجيب بعد إصلاحها.. 10 أيام كاملة استغرقوها للعودة إلى منطقة الكرنتينا بمدينة العريش، تنقلوا بين الوديان، خطوا بأقدامهم على الأرض الصخرية والرخوة، يقفون للراحة وتناول الطعام.

في اليوم الرابع وأثناء سيرهم، اقتربوا من خيام بدوية، وجدوا أنفسهم أمام امرأة بدوية، أبلغوها أنهم جنود مصريون ويحتاجون للماء والطعام، نظرت إليهم السيدة باستغراب وقالت: (سأحضر لكم الماء والطعام ولكنكم غير مصريين)، حاول الجنود إقناعها أنهم مصريون، لكنها كانت تشكك في ذلك بصورة واضحة، اختفت داخل خيمتها، ثم خرجت حاملة إناء كبيرًا بحجم الطشت الخاص بالغسيل مملوءًا بالخبز ووضعت فوقه كمية من السكر والماء الساخن وقطعة من السمن وأصبح طبق فتة شهيًّا، أكل الجنود بنهَم، في مشهد كان كفيلاً بأن تصدق أنهم مصريون.

أثناء تناولهم للطعام؛ حضر شابان بدويان، أبلغا الجنود بأن بعض أصدقائهما من البدو، قاموا بتوصيل ضباط وجنود مصريين إلى عيون موسى. تلقَّف الجنود الخيط، خاصة عندما ذكر الشابان أسماء عدد من الضباط وجنود الصاعقة، وقرروا الذهاب نحو عيون موسى، بعد أن أهدتهم السيدة البدوية إرشادات الوصول.

واصل الجنود التحرك في اتجاه الشمال، حتى اعترضهم وادٍ به شجر السنط، وأمامهم جبال عالية على شكل سلسلة مخيفة لا يستطيع أحد أن يخترقها، كاد النقيب عبدالحميد خليفة أن ينهار، فأصبح يُنادي بأعلى صوته بشكل أفزع بقية الأفراد، حاول الجميع تهدئته، وبعد ثوانٍ ظهر كالشبح شخص أسمر اللون، نحيف الجسد، في ملابس بدوية، أخبرهم الرجل أنه يبحث عنهم منذ فترة، وأخبرهم بأسماء بعض الضباط والجنود الذين كانوا في كتيبتهم، عرض عليهم البدوي ويُدعى "سلمان" توصيلهم إلى عيون موسى.

في اليوم الثامن من رحلة العودة؛ أخبرهم البدوي "سلمان"، أنه سيقوم بتسليمهم إلى بدو آخرين، وكانوا ثلاثة شبان (راشد عبيد االله – عواد أبوفريج – سلمي سليم)، وفي اليوم التاسع، لأول مرة يشعر الجنود بأنهم بشر وليسوا كائنات فضائية، وجدوا أمام أعينهم أخيرًا الأرض منبسطة في جميع الاتجاهات، ولاح في الأفق مصدر للأضواء كان بعيدًا، ساروا نحوه بحذر بسبب الألغام التي زرعها العدو، والأسلاك الشائكة التي كانت في عدة أماكن.

لم تكن وقتها شبه جزيرة سيناء مُحررة بالكامل، كانت الكمائن الإسرائيلية تتمركز في بعض نقاط العبور، وكانوا يبحثون دائمًا عن أفراد السرايا المصرية والذين كانت مهمتهم تنفيذ عمليات خلف خطوط العدو، زرع العدو الألغام في بعض المدقات، ونصبوا أسلاكًا شائكة في أماكن أخرى.

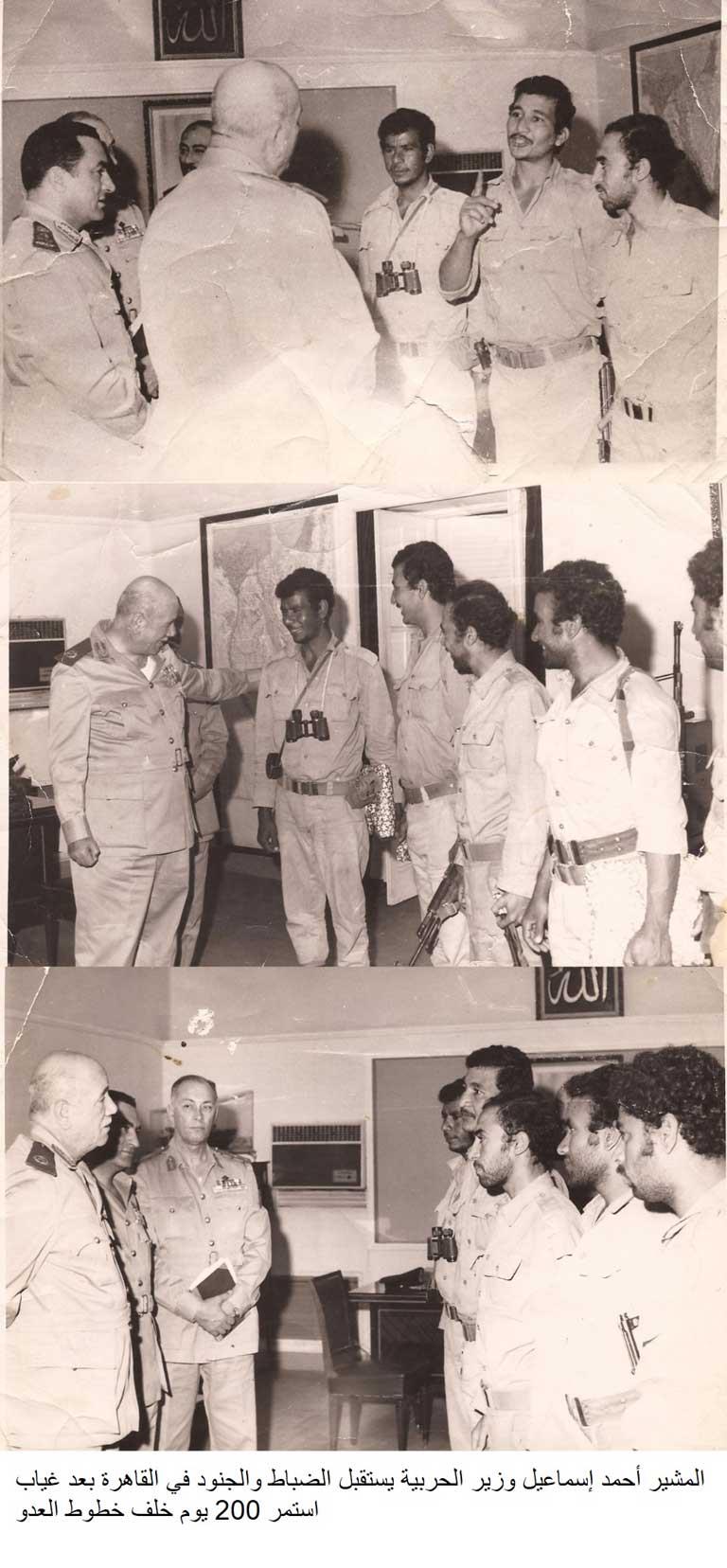

حوالي الساعة التاسعة صباحًا؛ تم تسليم الجنود إلى بدوي آخر وهو الشيخ سليمان، بدا غنيًّا من مظهره، ويمتلك سيارة بيجو ماركة 404، وقام بتوصيل المجموعة إلى مكتب مخابرات السويس، وبعد الظهر، تحرك الجميع إلى القاهرة، وما إن وصلوا حتى قابلوا المشير أحمد إسماعيل لتكريمهم.

سالت دموع الأم لدرجة أنها شكلت أخدودًا رسم ملامح وجهها الحزين، لكنها ما إن رأت ابنها "مجدي شحاتة" على قيد الحياة، حتى سقطت أرضًا تقبض بيديها على قدمه، مشاعر مختلطة شعرت بها الأم، عيناها تذرفان ووجهها يبتسم. فيما عاد المُجند عبدالرؤوف جمعة إلى منزله بمحافظة سوهاج، أنجب بنتًا أسماها "فاطمة" تيمُّنًا بـ "فاطمة" البدوية التي كانت سببًا في أن يعود سالمًا، ومازال "جمعة" على قيد الحياة حتى الآن هو والمجند محمد عبدالرحمن، وكذلك النقيب عبدالحميد خليفة، فيما توفي المجند السيد علي منذ سنوات.

ظل جسد "فاطمة" على سرير مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني بعد توصية من أحد ضباط الصاعقة العقيد معتز الشرقاوي بعد معرفته ببطولاتها، قلبها مازال مُتعلقًا بـ "أبو رديس"، ذلك الجبل الذي يظلل منزلها، أغنامها، أصوات الأطفال وهم يلعبون، مشاغباتها مع زوجها "علي بركات"، قررت العودة إلى مدينتها.. مهما اشتد عليها الألم.

انسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء على مراحل، ففي 26 مايو 1979؛ انسحب العدو من العريش، وفي 19 نوفمبر 1979، تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي للمحافظة.

في 25 إبريل 1982، تم استكمل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عاماً، وحُرّرت شبه جزيرة سيناء بالكامل ماعدا "طابا".

الجميع كانوا يعلمون -إلا هي- أن النهاية باتت قريبة، بعد إصابتها بسرطان المعدة، الذي يستحيل استئصاله لانتشار المرض في باقي أعضاء الجسد.

في 19 مارس 1989، رفع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك علم مصر على طابا المصرية.

في سبتمبر 1989، ماتت فاطمة.

كأنها ليلة زفاف.. طريقٌ ترابيٌ طويل مُظلم، تُضيئه كلوبات ومشاعل. الضابط عبدالحميد خليفة يجاوره النقيب مجدي شحاتة، وأهل أبو رديس، وكبار العائلات البدوية، وسيدات يلتحفن بالسواد ينتحبن، من أجل وداع "فاطمة".

توفيت العجوز أم حميدة، حافظة دروب الجبال ووديانها، ثم توفي صبحي نصيري، بعدها بسنوات توفي "علي بركات" حُزنًا على فاطمة، ومؤخرًا توفي حسين أبو عبده، وعليان بركات، لكن أولاد وأحفاد وزوجات البدو أو الجنود والضباط سواءً في أبورديس أو القاهرة، ما زالوا يتناقلون سير آبائهم وشهامتهم وانتصارهم بعد أكثر من 200 يوم خلف خطوط العدو، وعندما يروون قصتهم يبدأون بـ فاطمة.