هل إلى خروج من سبيل؟

تَقاربٌ اضْطِراري

تحوَّلت المنازل في «أيام كورونا» إلى عوالم صغيرة، الجدران والأبواب حدودها، والأسر رهائن عدوٍ خفي، يُطلُّ عليهم من نشرات الأخبار والبيانات، والإصابات التي تقترب من دوائرهم شيئاً فشيئاً، تماماً كما هو الحال في أسرة «أحمد علي»، الذي كان يحاول قدر الإمكان حماية ذويه من الإصابة بالوباء.

داخل غرفة أطفاله، يدخل أحمد بين الحين والآخر لفضِّ شجارٍ بين ابنيه «محمد ويوسف» لتحديد أيٍّ منهما أولى باستخدام جهاز الكمبيوتر، ثم يعود للجلوس أمام التلفاز في غرفة مجاورة، لمتابعة أخبار الجائحة التي قلبت الحياة رأساً على عقب، بينما تقف «نيِّرة» مع أُمِّها داخل المطبخ الذي تحول إلى مختبرٍ صغير تجرِّب فيه الصغيرة أطعمةً تعلمت إعدادها عبر الإنترنت.

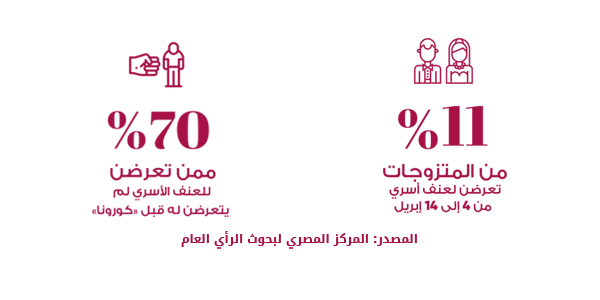

روتينٌ يومي تعيشه الأسرة، التي صارت شبه حبيسةٍ في المنزل، ولم ينجح أمرٌ ما في جمع شملها لساعاتٍ طويلة سوى ذلك الوباء، فأماكن الترفيه وصالات الألعاب والمقاهي والأندية مغلقة، والأمُّ حصلت على إجازة من عملها بإحدى المدارس، والأب ينصرف مبكراً من عمله بإحدى شركات السيارات، بعد تطبيق حظر التحرك الليلي، وكان ذلك الجانب الممتع مما جلبه الفيروس وفقاً للأب.

بإعلان أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في مصر، سارعت الأسرة مدفوعة بخوف من المجهول، إلى شراء محمومٍ لمواد غذائية متعددة، تماماً كما فعلت أسرٌ أخرى، لكن الشراء توقف بعدما تبيَّن أن الأزمة ستطول، والمدخرات لن تكفي شراء كل شيء. لكنها كثَّفت من شراء المواد المعقِّمة والمطهِّرة، وكانت الأسرة تجد صعوبةً في شراء الكحول والأقنعة لاختفائهما من الأسواق، قبل أن تتوفر بعض الشيء.

يُصيب محمد طالب الصف الرابع الابتدائي، شعورٌ بالملل من الألعاب الإلكترونية، فيترك الكمبيوتر لأخيه الأصغر يوسف، قبل أن يُخرج شقيقهما «زياد» طالب الصف الثاني الإعدادي «البلي» من دولابه الخاص، ويمتدُّ اللعب لساعات، يقطعها دخول الأب لرشِّ الكحول على أيادي أبنائه. ويشترط عليهم تنظيف لوحة مفاتيح الكمبيوتر بكلورٍ مخفف، من «بخَّاخة» لا تفارق المكتب، كما يعطي لهم مكملات غذائية لرفع مناعتهم، بناءً على معلومات قرأها عبر الإنترنت، لا سيَّما بعد إصابة عدد من معارفه، وأسرة تسكن معه بنفس البيت بالفيروس.

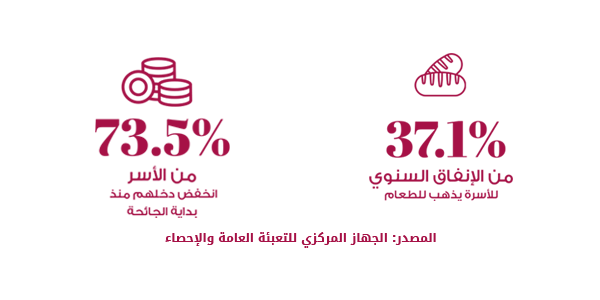

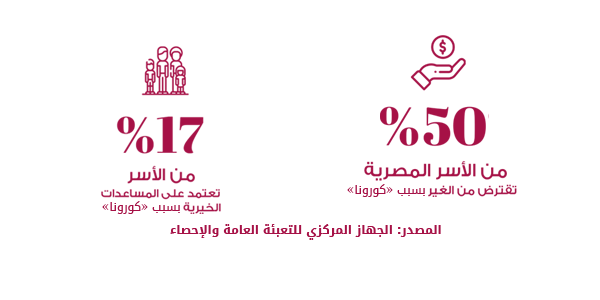

يخرج الأب من غرفة أطفاله، وهو يقرأ البيان اليومي للمصابين، على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع «فيس بوك»، ثم يتابع أخباراً تتحدث عن توابع الوباء اقتصادياً، وتسريح بعض العاملين في عدد من المصانع والشركات، وهو ما يخشى أن يمتد أثره إليه. ووفقاً لدراسة بحثيَّة أعدَّها المعهد القومي للتخطيط، فإن 1.2 مليون موظف معرضون لفقد وظائفهم، بنهاية 2020 إذا استمرَّ الفيروس في الانتشار.

الخروج إلى الملاهي، الرحلات الشهرية، الاحتفال بأعياد الربيع، المشاركة في تزيين الشوارع قبل رمضان، الإفطار في أول أيام الصيام في منزل الجدِّ والجَدَّة.. أمورٌ على بساطتها، إلا أن أفراد الأسرة جميعاً حُرموا منها، حتى مرَّ شهر رمضان باهتاً ثقيلاً بسبب الوباء وتزايد الإصابات، التي كانت تُقلق الأسرة، التي ملَّت دعوات البقاء في المنازل.

لم يكن «العيد فرحة»، لم تكن هناك صلاةٌ في الساحات، ولا زيارات للأقارب، واللعب في الشارع أمرٌ له خطورته. فرضت الدولة إجراءات بدأت في أول أيام عيد الفطر وحتى الـ29 من مايو الماضي آخر أيام العيد، تضمَّنت إغلاق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات للحد من انتشار الفيروس، وغيَّرت موعد حظر التحرك ليكون في الخامسة مساءً، على أن يكون بعد العيد في الثامنة مساءً، ووقف حركة المواصلات العامة خلال تلك الفترة. وبالنسبة لأطفال أحمد، الممنوعين من الخروج من باب المنزل، فإن العالمَ كله يكمن في غرفهم مؤقتاً، بوجود الإنترنت والألعاب، وإن كانوا يخرجون إلى الشارع أحياناً بعيداً عن رقابة الأب.

انتشرت الكمامات القماشية، بعد فرض ارتدائها في عدد من الأماكن، مطلع يونيو الماضي، كما أُتيحت للمواطنين على بطاقات التموين، وشجَّعت الحكومة على إنتاجها، في إطار الاستعداد لخُطة التعايش مع الفيروس، فاشترى أحمد له ولأسرته عدداً منها. وحين كان الـ27 من يونيو الماضي، أُلغي حظر التحرك، سُمح للمواصلات العامة بالتحرُّك حتى منتصف الليل، وامتدَّت ساعات العمل بالمطاعم والمقاهي والكافيهات، لكن الحدائق والمتنزهات ظلَّت مغلقة حتى في أيام عيد الأضحى، ثم عادت للعمل نهاية أغسطس الماضي، ولم تشمل العودة الشواطئ العامة، فظلَّت مغلقة بعد ذلك التاريخ.

كان أحمد يخشى تبعات تلك العودة التدريجية للحياة، فبعد مرور ستة أشهر من ظهور الوباء في الصين، قالت منظمة الصحة العالمية، إن «الجائحة تزداد حدَّة، والوباءُ أبعد ما يكون من نهايته». وكان عدَّاد الإصابات عالمياً لا يتوقف، وسجَّلت مصر في الـ27 من سبتمبر الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من تلك العودة التدريجية للحياة، نحو 103 آلاف إصابة إجمالية بالفيروس، و5883 حالة وفاة إجمالية بسبب الوباء، وأكثر من 94 ألف حالة شفاء إجمالية. وشهدت بعض الأيام انخفاضاً في الإصابات اليومية لما دون الـ100 حالة، وهو ما طمأن رب الأسرة قليلاً، لولا مخاوف من «موجة ثانية» للوباء الذي لم يُكتشف له لقاح ناجع بعد، في ظل زيادة طفيفة لأعداد المصابين بـ«كورونا» في نهاية أغسطس الماضي.

انخفاضُ الإصابات في شهري يوليو وأغسطس، بالمقارنة مع شهري مايو ويونيو، كان صَداه في نسبة إشغال مستشفيات العزل، التي وصلت إلى 60% من طاقتها بعد أن كانت 90%، ووصلت نسبة إشغال أسرِّة الرِّعاية المركَّزة 60% بعد أن كانت 85%، وذلك في منتصف يوليو الماضي، بحسب مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتور شريف وديع. وفي نهاية يوليو الماضي أغلقت بعض مستشفيات العزل، قبل عودة 21 منها للعمل في منتصف أغسطس الماضي، وفي منتصف سبتمبر، انخفضت نسبة إشغال مستشفيات العزل إلى 14%، وبلغت نسبة إشغال أسرَّة الرعاية المركزة 47%، فيما بلغت نسبة إشغال أسرَّة التنفس الصناعي 13% وفق وزارة الصحة. انخفاضٌ تمنَّى أحمد مثل غيره من المصريين، أن ينتهي بالوصول إلى «صفر إصابات» عمَّا قريب: «يهمنا بس نطلع من الفترة دي بأقل خساير».